Durante mucho tiempo, Mukunda (más tarde Yogananda), buscaba el éxtasis divino, la unión con Dios.

Durante mucho tiempo, Mukunda (más tarde Yogananda), buscaba el éxtasis divino, la unión con Dios.Varias veces intentó huir a los Himalayas, donde tantos Santos han encontrado a Dios. Pero sus intentos no le llevaron hasta lo que él quería.

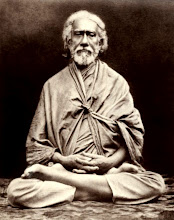

En la tierra de Ranbajpur, el “santo que no duerme” , Ram Gopal Muzumdar, le confirmó lo que su propio maestro le dijo a Yogananda antes de marchar a los Himalayas: la realización de Dios le llegaría a su debido tiempo, a través de su maestro.

Así pues, al poco tiempo de volver a la hermita de Sri Yukteswar, Yogananda fue bendecido por el toque divino de su gurú, experimentando el ansiado Samadhi:

“Pobre muchacho, las montañas no pudieron darte lo que deseabas”. El Maestro hablaba cariñosamente, confortadoramente. Su tranquila mirada era insondable. “Los deseos de tu corazón deben ser satisfechos”.

Sri Yukteswar pocas veces se permitía los enigmas; yo estaba desconcertado. Golpeó levemente mi pecho por encima del corazón.

Mi cuerpo quedó inmóvil, paralizado; la respiración salió de mis pulmones como si hubiera sido atraída por un inmenso imán. La mente y el alma perdieron instantáneamente sus límites físicos y corrieron hacia fuera desde cada uno de mis poros como una fluida y penetrante luz. La carne estaba como muerta, aunque en mi penetrante conciencia sabía que jamás había estado tan vivo. El sentido de identidad ya no estaba estrechamente confinado a un cuerpo, sino que abrazaba todos los átomos circundantes. La gente de las calles distantes parecía moverse suavemente por mi propia y remota periferia. Las raíces de las plantas y de los árboles eran visibles a través de la tenue transparencia del suelo; distinguía el flujo interno de su savia.

Todo alrededor se presentaba desnudo ante mí. Mi visión frontal ordinaria se había transformado en una vasta visión esférica, que podía percibir todo a la vez. Desde la parte posterior de mi cabeza veía a los hombres que paseaban por Rai Ghat Road y vi una vaca blanca que se aproximaba despacio. Cuando llegó frente a la puerta abierta del asrham, la observé con los dos ojos físicos. Cuando pasó, continué viéndola claramente tras la tapia de ladrillo.

Todos los objetos que entraban en mi mirada panorámica temblaban y vibraban como rápidas películas. Mi cuerpo, el del Maestro, el patio de columnas, los muebles y el suelo, los árboles y la luz del sol, se agitaban un momento violentamente, hasta que todo se mezclaba en un mar luminiscente, tal como los cristales de azúcar, echados en un vaso de agua, se disuelven al ser agitados. La luz unificadora alternaba con formas materializadas; metamorfosis que ponía al descubierto la ley de causa y efecto de la creación.

Un océano de júbilo rompía en las tranquilas e infinitas orillas de mi alma. Comprendí que el Espíritu de Dios es dicha inagotable; su cuerpo está formado por innumerables tramas de luz. En mi interior oleadas de gloria comenzaron a envolver ciudades, continentes, la tierra, los sistemas solar y estelar, las tenues nebulosas y los flotantes universos. Todo el cosmos, suavemente iluminado, como una ciudad vista a lo lejos por la noche, brillaba con luz trémula en la infinitud de mi ser. El perfil global, fuertemente grabado, se desvanecía un poco en los bordes más lejanos; allí pude ver un suave resplandor que jamás disminuía. Era indescriptiblemente sutil; el cuadro planetario estaba hecho de luz más burda.

La propagación divina de rayos brota de una Fuente Eterna, resplandece en las galaxias, se transfigura en auras inefables. Una y otra vez vi los haces de luz creativa condensarse en constelaciones, después resolverse en capas de llamas transparentes. Por medio de una reversión rítmica, sextillones de mundos pasaron a brillo diáfano; el fuego se convirtió en el firmamento.

Supe que el centro del Empíreo residía en un punto de la percepción intuitiva de mi corazón. Y que el esplendor que irradiaba era emitido desde mi núcleo a cada parte de la estructura universal. La gozosa amrita, el néctar de la inmortalidad, latía en mí con la fluidez del mercurio. Oí la voz creadora de Dios resonando como OM, la vibración del Motor Cósmico.

De pronto la respiración volvió a mis pulmones. Con una decepción casi insoportable, comprendí que mi inmensidad infinita había desaparecido. De nuevo estaba limitado a la humillante jaula de un cuerpo, a la que el Espíritu no se acomoda fácilmente. Como un hijo pródigo, había huído de mi hogar macrocósmico y me había encarcelado en un estrecho microcosmos.

Mi gurú estaba quieto, de pie ante mí; me dejé caer a sus sagrados pies, en agradecimiento por la experiencia de conciencia cósmica que había anhelado apasionadamente durante tanto tiempo. Me levantó y habló con calma, modestamente.

No hay comentarios:

Publicar un comentario